自ら考えて動くチームをつくる、

仕事の「任せ方」と人の「育て方」

プロジェクトマネージャ(PM)と言えば、各案件の管理をする仕事というイメージが強いかも知れませんが、その本質はそれだけに留まりません。今回は長年多くのプロジェクトとチームに関わってきた視点と、自分の若手時代の「ある挑戦」を通じて、権限委譲や後進育成……もっとかみ砕いた言い方をすれば、仕事の「任せ方」、人財の「育て方」について、お話ししていきたいと思います。

安部 寿

第二事業本部

エグゼクティブプロジェクトマネージャ

プロジェクトの規模に関係なく

大切にしてきたマネジメントの基本

私は現在、NTTデータアイのエグゼクティブ プロジェクト マネージャとして、中央省庁の基幹系システムや情報系システムに関連する開発、保守、運用などの複数プロジェクトに携わっています。マネジメントしている案件やチームは常時20〜30程度。関わるメンバーは200名を超えることもあります。

この数や規模を一人のPMが事細かに確認・対応していくのは不可能です。そこで必要になってくるのが、全体を俯瞰すること。配下のリーダーに任せていく領域を増やし、各リーダーがマネジメントできているかをマネジメントしていくこと。これは数や規模に関係なく、PMの基本として実践してきた手法です。

ただ、何でも任せればいいというわけではありません。NTTデータアイが携わっているのは主に高い品質が求められる公共領域のシステム。基準もシビアですし、一つのミスが大きな問題に発展する恐れもあります。だから、PMとして見るべき部分、責任を負うべきところを見極めていくことも重要です。私の場合は、通常の問題やトラブルについては各チームのリーダーに任せますが、社会的に重大な影響を及ぼす可能性のある事象については責任を持って確認するようにしています。

かつて私自身もそうでしたが、チームをマネジメントする立場になると、「自分が一番わかっている」「自分がやった方が早い」という意識からついつい自分で手を動かしてしまいがち。でも、それが横行してしまうとチームメンバの間では「リーダーがやってくれるから待っておこう」という空気になってしまい、成長が停滞していきます。

PMは「任せる」ことと、任せられる相手となる人財を「育てる」ことの両輪で仕事を進めなければなりません。ただ、言葉にするのは簡単で、実行するのはとても難しい。そこで今回は、現在の私のマネジメント手法につながる、若手時代に挑戦した「ある取り組み」を通して、仕事の「任せ方」、人財の「育て方」について紐解いていきたいと思います。

「リーダーが不在になると

チームはどう変わるか?」

若手時代に挑戦した取り組み

これは2000年代初頭、30代半ばの私がNTTデータで課長代理を務めていた時代の話です。今だから言えますが、会社に入社した時は希望の部署に配属されず、若手時代の私のキャリアは期待とはかなり違うものでした。当初は会社を「辞めてしまおう」と思ったこともありました。でも、途中で気づいたんです。他の多くの人が経験していないであろうこれまでの実務における知見や視点、考え方などを活かすことによって、今以上のもっと大きなプロジェクトでも貢献できるのではないかと。それからは携わったプロジェクトに全力を注ぎ、経験値を高められるように取り組んでいきました。

そんな中で改めて気付いたのは、「自分だけがむしゃらにがんばってもチームが成長しないと意味がない」ということ。その当時、私がマネジメントしていたチームを見わたすと、一人ひとりは優秀なのに、主体性がなくて指示を待ってばかり……この問題を解決するヒントを探すために、プロジェクトマネジメント学会の発表などを聴講するようになったんです。そこではプロジェクトの進め方やチームづくりに関するさまざまな施策や研究が行われていました。

それらを見ているうちに、「自分でもやってみよう!」という気持ちが強くなり、すぐにチーム内で「自律型チーム創生の施策とその効果について」という取り組みをはじめました。

自律型チーム創生のための取り組み

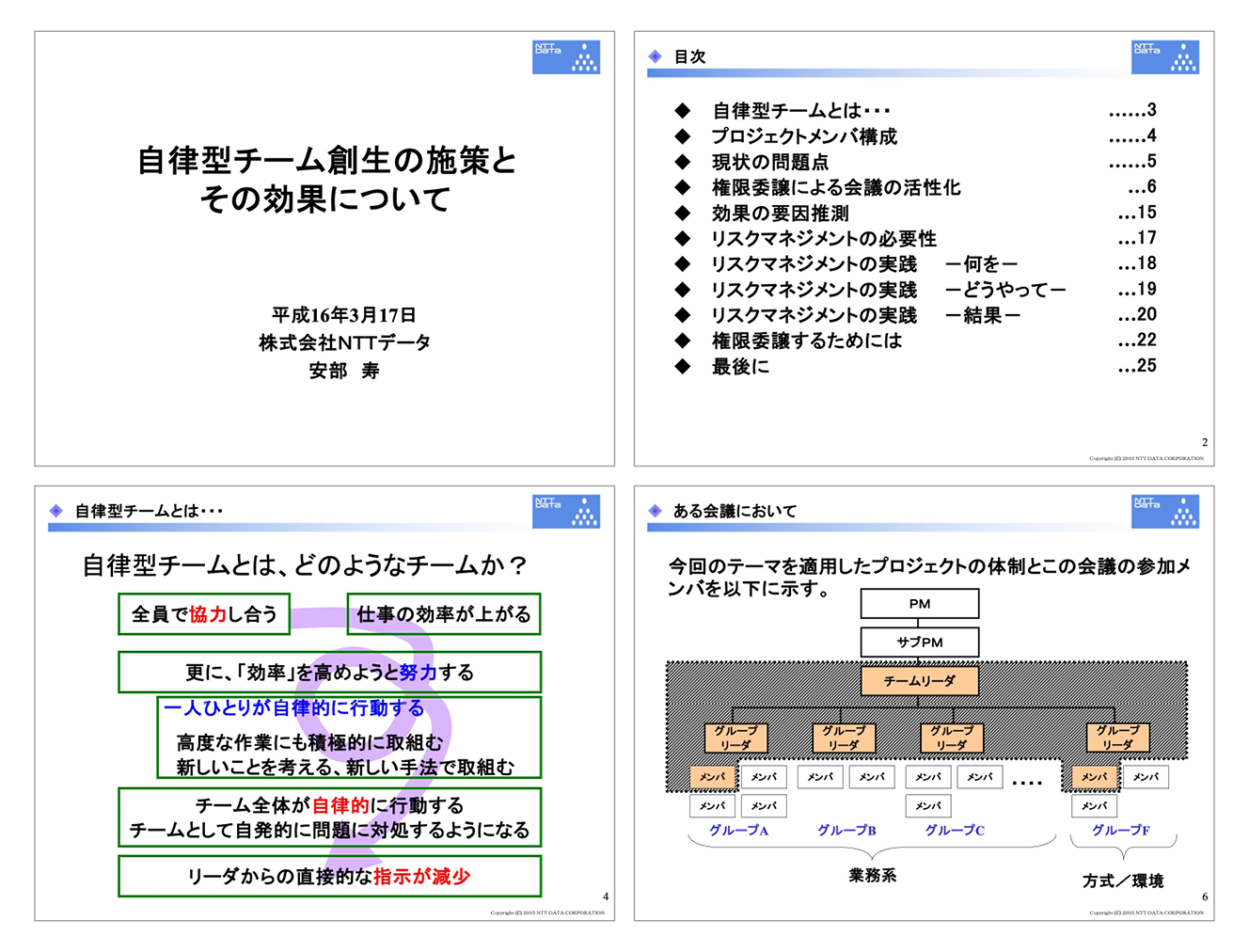

取り組みの切り口は「リーダーである自分がいなかったらチームはどうなるか?」というもの。チームメンバーが主体性を持って動いてくれないのは、「私が何でも口を出し、手を出してしまうからなのではないか?」という仮説を立て、会議の進め方を以下のように変えていきました。

この取り組みで設定した会議のルール

当初、チームのメンバーは困惑していました。今まで当たり前だったチームリーダー中心のやり方を突然変えるのは難しいですからね。これは変えようとしている私も同じで、自ら課した「参加はするが、発言しない」がなかなか上手くできませんでした。突然議長に任命され、大きな権限を与えられた若手メンバーも相当なプレッシャーだったはずです。

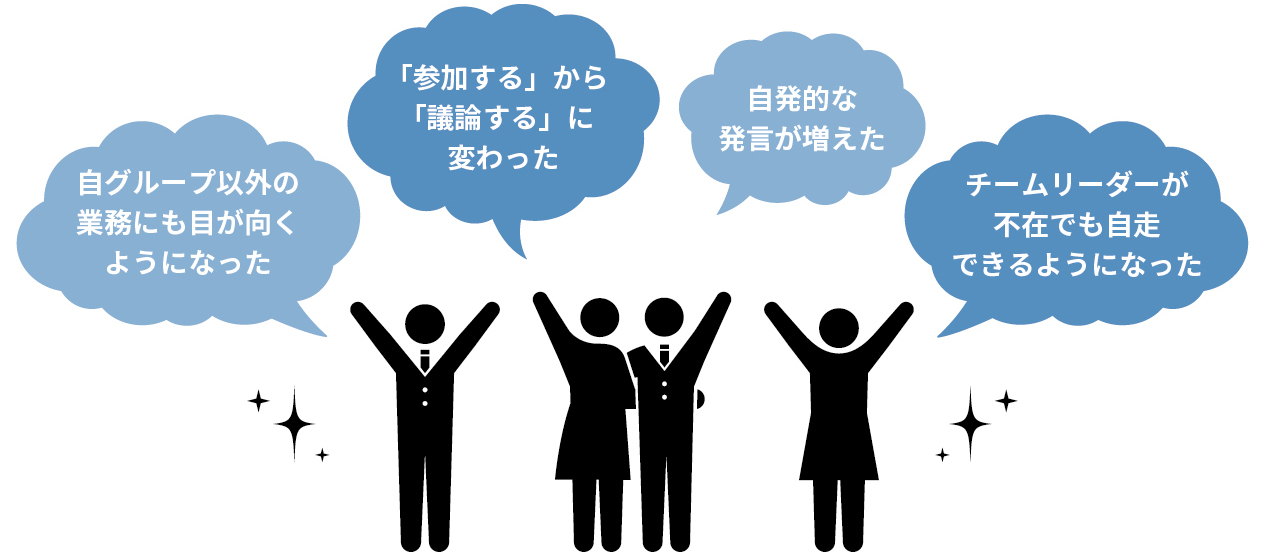

当初、この取り組みは難航しましたが、会議を重ねていく中で徐々にスムーズに動くようになり、私自身も黙って見ていられるようになりました。私たちの会議は「参加する場」から「発言する場」に変わり、一人ひとりの主体性や表現力も大きく変わりました。

取り組み後の変化・成果

もちろんこの取り組みの中では「会議が長時間化する」などの問題も起こりました。しかし、失敗を損失ではなく、学ぶ機会に変えていく営みの大切さも再認識することができたと感じています。

今で言う「チームビルディング」のような考え方が、まだ一般に拡がっていない時代。この取り組み結果をまとめた論文はプロジェクトマネジメント学会でも注目され、いろいろな反響をいただくことができました。でも、それ以上に嬉しかったのは、この取り組みに協力してくれたメンバーたちからの声です。

この記事を書くに当たって久しぶりに連絡を取ってみたのですが、「現在では自らプロジェクトを推進する立場になっていますが、こうした仕事が自然にできるようになっているのは、あの経験が活かされていると感じています」「サラリーマン人生で最も成長を実感できた時期として今につながっています」などと言ってくれて。20年経った今でも、当時の試みで得られたスキルを活かしてくれている人たちがいる。それだけでも意味はあったと感じています。

(本取り組みは、『プロジェクトマネジメント学会誌 6巻(2004)5号』p.40-43へ寄稿した「自律型チーム創生の施策とその効果について」でも取り上げられています)

必要なのは「柔軟性」と「覚悟」。

木を育てるような気持ちで

ここまで、私の仕事や経験をベースに、マネジメントの基本的な手法や仕事の「任せ方」、人財の「育て方」についてお話をさせていただきましたが、やはり重要なのは、PMは売上げや成果以前に、人に目を向けるべきだということ。育成に関してはたくさんの本や情報もありますし、それぞれに自分なりのやり方もあると思います。しかし、重要なのは「どれが正しいか?」ではなく、育成する相手の個性や資質にフィッティングさせた方法を選ぶ柔軟性ではないでしょうか。

「何を任せるのか」「どの程度の責任を担わせるか」「どんな経験からどのどんな能力を伸ばすか」……見極めるべきレベルや選択肢を変えながら、これまでの考え方を拡張していくだけでも、成果は大きく変わっていきます。効率も大事ですが、タイパやコスパに気を取られすぎず、木を育てるような気持ちで根気よく取り組んでいく覚悟も必要だと思います。

私が長年、仕事の中で意識してきたのは「考え抜く」ということ。私が若手時代にチームを巻き込むような取り組みに挑戦できたのは、私が優秀だったからではありません。「このままだと限界が来る! 組織力を向上させないともっと大きな仕事に携われない!」という自分の体で感じた課題を、自分の頭で考え抜いたからできたことでした。だから、みなさんが今、感じていること、変えていきたいことを考え抜いて、行動に移していけたら、きっと新しい世界が拡がるはずです。

Profile

安部 寿

第二事業本部第五事業部 統括部長

エグゼクティブプロジェクトマネージャ

NTTデータにて、主に中央省庁のシステム開発、保守、運用に従事し、さまざまな規模のシステム開発プロジェクトにてマネジメントを実践。2020年よりNTTデータアイのプロジェクト開発に参画。2021年より現職。