システムを安全に運行する「パイロット」。

「運用保守」が担う真の役割とは

みなさんは「運用保守」に対してどんなイメージをお持ちですか?「サポートセンターやヘルプデスクの仕事」「トラブルが起きたときだけ働く仕事」「普段は何をしているのかよくわからない」などなど……その実態はあまり知られていないのが実状です。でも、実はみなさんのビジネスや生活とも関わりが深い仕事なんです。今回はNTTデータアイで長年にわたり「運用保守」に携わってきた私の視点から、考え方や役割についてご紹介していきたいと思います。

中村 仁

第二事業本部

シニアITサービスマネージャ・シニアプロジェクトマネージャ

システムを「生きたサービス」

として捉える視点

高度にIT化が進んだ現代では、書類の申請や料金の請求、お支払いなど、あらゆるサービスがパソコンやスマホ、各種端末を通じて提供されており、もはやシステムによる処理はクライアントが世の中に提供するサービスそのもの。それを守るのが「運用保守」という仕事です。NTTデータアイは医療や保険など、公共サービスに関わるプロジェクトが多く、影響範囲も広いため、特に大きな責任を背負っていると言えます。

大切なのはシステムをシステムだけで捉えるのではなく、使う人たちの状況や心情も視野に入れて「生きたサービスの一部」として向き合うこと。ストレスなくスムーズに利用できる状態を保つこと。それが私の考える「運用保守」の使命です。

また、大規模災害などが発生した際の対応も重要な仕事。被災された個人や企業に配慮して、特別法の施行、保険料や税金の支払い期限延長といった緊急措置がとられるケースがあります。こうした制度の変更に速やかに対応し、システムを変化させることも大切な役割になります。

人を乗せて航空機を飛ばし続ける

「パイロット」のような存在

システムに関わる仕事として、「運用保守」とよく比較されるのが「開発」ではないでしょうか。新しいモノをゼロからつくる「開発」には、華やかなイメージがありますよね。でも、「運用保守が地味な裏方なのか?」と言われたら、決してそんなことはないと思っています。

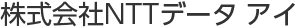

私が運用保守の仕事を説明するとき、よく使う例え話が「航空機のパイロット」。「開発」が地上で航空機をつくり上げる役割、「運用保守」は上空で人を乗せて安全に飛ばす役割に当てはめることができます。

「運用保守」は航空機の「パイロット」

航空機の開発中に起こった不具合はそれを直すことが最優先。その場でエンジンを止めて対応すれば問題ありません。でも、人を乗せて飛んでいる状況で起こった不具合は直すことより、航空機を安全に飛ばし続けることが最優先になる。その違いは、システムの「開発」と「運用保守」との違いにもそのまま重なります。

だから、私たち「運用保守」に携わる人間は、常に計器や気象、周辺空域の状況のチェックを怠らないパイロットのように、平時からの状況把握が重要な業務の一部になります。実際に、人の動き方、つまり特定のシステム利用に影響を与えるような台風や大雨、大雪といった天候情報にはかなり敏感になりますし、地震などの災害に対する備えにも気を配っています。デジタルなようでいて、かなり自然や人間の営みに近いアナログな視点で行動しているところも「運用保守」の知られざる側面なのかも知れません。

トラブルが起きたとき、

「運用保守」はどう動くのか

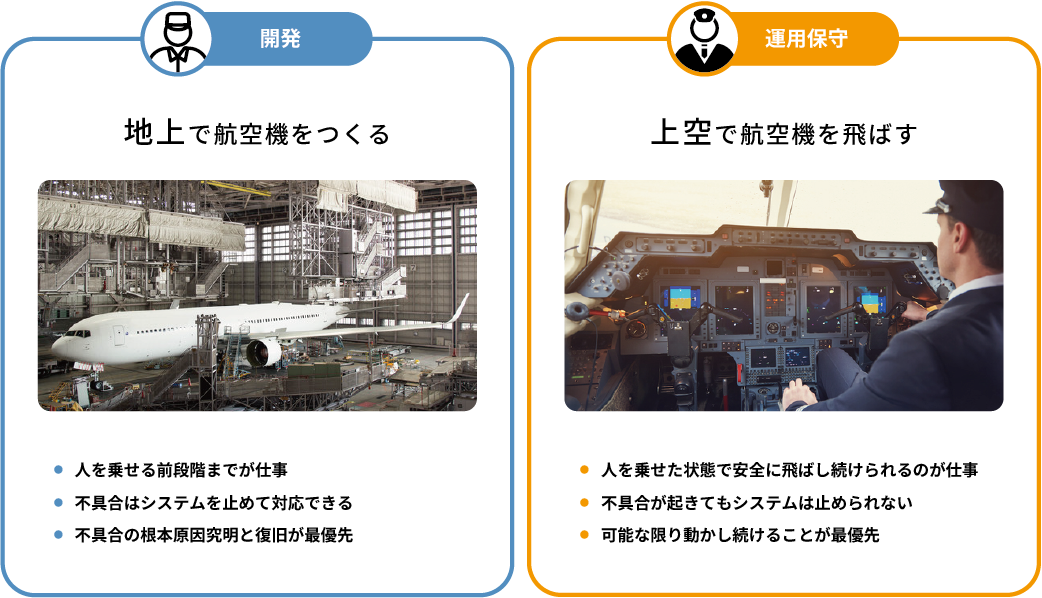

実際にトラブルが発生した際、私たち「運用保守」に携わる人間はどのように動くのかについてもご紹介していきましょう。

ここまでの話の通り、私たちは常に計器や気象、周辺空域の状況をチェックする航空機のパイロットのように、システムの負荷やネットワークの接続状況などを通じて、「システムが動いている」かどうかを監視し続けています。しかし、「システムが動いている=正常に利用できている」とは限らないため、クライアントからの問い合わせ窓口も設け、異常があれば即座に申告していただける体制を敷いています。パイロットの世界観で言うなら、地上の管制塔みたいな感じでしょうか。

「運用保守」の基本的な動き方

仮にクライアントから「画面表示に異常がある」という申告をいただいたとしましょう。まず私たちは「異常」がどんなものであるかを把握するべく動き出します。ほとんどの場合、断片的な「異常」の情報しかない状況からスタートしますので、画面のハードコピー(画像・写真)を送っていただいたり、ヒアリングしたりして、「何が起きているのか」トラブルの実態を把握します。次に、蓄積された知見を元に複数の仮説を立てながら原因の究明に取りかかります。システムの負荷によるものなのか、ネットワークに関わるものなのか、ソフトやOSのバージョンによるものなのか、あるいは端末などハードウェアに起因するものなのか……時には、調べれば調べるほど、原因がわからなくなるようなこともあります。

次は「根本原因を特定してシステムを直すか」より「いかに復旧して動かし続けられるか」を念頭に置いて対策を検討していきます。そのなかでクライアントとエンドユーザーへの影響を最小限に留められるラインを決め、そのラインを守りながら対策を立て、検証した上で対策を実行していく……というのが大きな流れになります。

システムはクライアントが提供するサービスそのもの。その先にいるエンドユーザー、つまりは国民の皆様の生活にも直結しています。だから、可能な限り止めない。それが私たち「運用保守」に携わる人間が背負う責任。日頃から異変をいち早く見つけるための情報収集や、復旧シナリオに基づいた訓練などを続けています。そういった点においても、「運用保守」はパイロットに通じる部分が多くあると感じています。

「運用保守」の品質は

チームワークと人の力で決まる

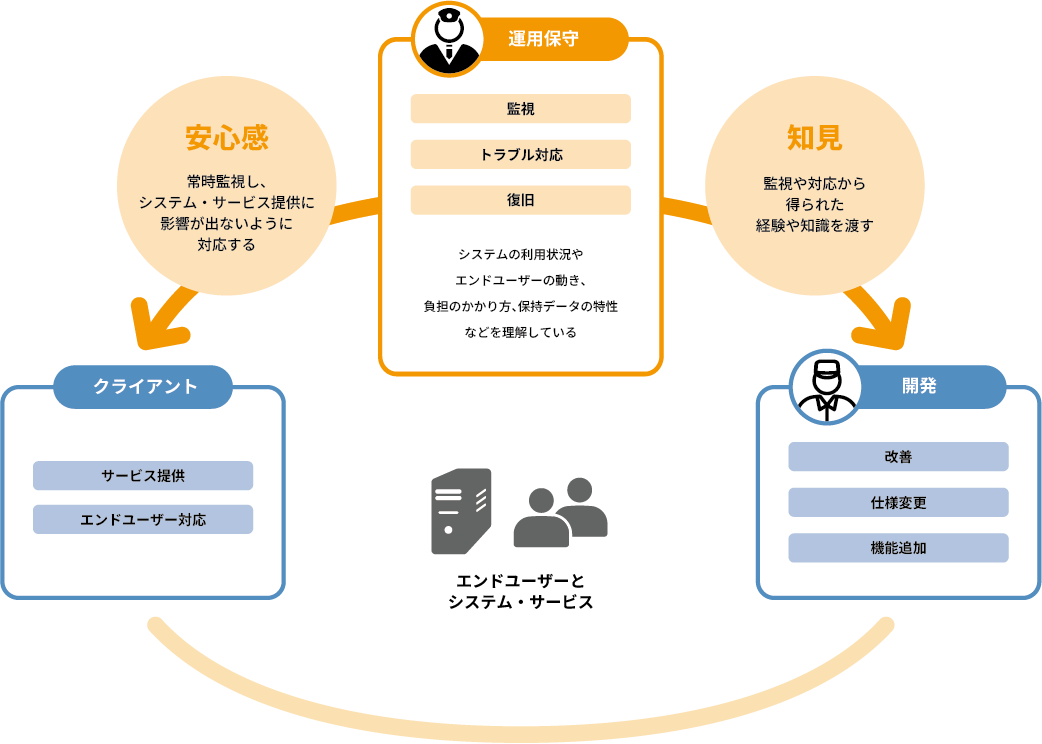

「運用保守」が信頼できる品質を担保できていれば、クライアントやエンドユーザーの安心につながることはもちろんですが、「開発」側にもメリットがあります。なぜなら、システムの利用状況や負荷のかかり方、保持しているデータの特性など、「運用保守」を通じて蓄積した知見を開発に活かせるからです。クライアントと「開発」の間に立って外側にも内側にも大きな役割を担っている「運用保守」。その品質がシステムやサービス全体の品質を左右すると言っても過言ではありません。

クライアントと開発をつなげるのも「運用保守の役割」

では、「運用保守」の品質を高めるためには何が必要なのでしょうか。私は「役割の明確化」と「チームワーク」だと考えています。ここまで「パイロット」という個人を連想させる括りで説明してきましたが、「運用保守」の業務は複数のチームで分業していくのが一般的です。

そのなかで、なんとなく個々の専門分野などでチームを切り分けてしまうと、重大なトラブルが発生した際、各自が専門分野を役割だと誤認し、「私たちは専門分野以外に関わりません」という状況が生まれてしまいがち。しかし、大きなトラブルほど単独の専門分野の力で解決することが難しくなっていくため、しっかりとした体制が築けなくなってしまいます。

重要なのは曖昧な専門分野ではなく、明確な「役割」に基づくチームづくり。例えば、「ネットワークのことはAチームが網羅する」「ソフトのことはBチームがカバーする」「ハードのことならCが守り抜く」といった感じでそれぞれのミッションを明らかにすれば、自分のチームだけで解決できない事象が見つかったとき、どのチームに情報共有して相談すればいいかがはっきりし、強いチームワークが生まれる。そうなれば「運用保守」は、自ずと品質の高い仕事ができるようになるはずです。

近年のAIの進化に伴い、NTTデータアイでも「運用保守」を自動化・効率化する取り組みが始まっていますが、システムを利用するのはあくまでも人。そして、それをも守るのも人です。クライアントのサービス、エンドユーザーの営みを乗せて安全にシステムを飛ばし続ける「運用保守」の仕事は、これからも、この社会を支えていくものであると信じています。

Profile

中村 仁

第二事業本部第五事業部 部長

シニアITサービスマネージャ・シニアプロジェクトマネージャ

1996年、NTTデータアイ入社時より、公共系大規模システムの開発・運用保守に従事。2016年より現在まで、医療系大規模システムの運用保守に参画している。