システム開発をデザインする。

プロジェクトを円滑に進めるための視点とプロセス

優れたシステム開発とは、要件通りの機能や仕様を満たすだけでなく、クライアントやエンドユーザーの潜在的なニーズを技術でかたちにすることだと考えています。しかし、技術力だけではうまくいきません。そこで重要になるのが「システム開発はデザインである」という視点。長年、業務スペシャリスト(以降、AP-SP)として中央省庁のさまざまな開発プロジェクトを推進してきた経験をもとに、システム開発におけるデザイン視点と実践的なナレッジをお伝えします。

望月 優児

経営企画部

エグゼクティブ・アプリケーションスペシャリスト

システムの本質を捉える

「あるべき姿」の設計

これまで業務スペシャリスト(AP-SP)として、長年にわたって公共のシステム開発に携わり、主に税に関わる大規模プロジェクトに参画してきました。法律や制度改正にも対応しながら、エンドユーザーである国民と、クライアントである官公庁職員の双方の利便性を向上させることが私の仕事。また、金融機関や地方自治体、JPKI※1など、多くの外部機関との連携が必須で、円滑にプロジェクトを推進するためには全体を俯瞰する力が不可欠でした。

- ※1 JPKI … マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンラインで利用者本人の認証や契約書等の文書が改ざんされていないことの確認を公的に行うための安全・確実な本人確認を行うためのサービス

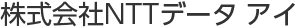

さて、そもそもAP-SPとは何か?という疑問にお答えすると、NTTデータアイで働くSEの中の人材タイプの一つです。システムエンジニア(以降、SE)の仕事は「パソコンに向かって黙々とプログラミングをすること」と考える方も依然として多いですが、それだけではありません。仮に家を建てる工程に置き換えてみると、そこに住む人の要望を元に全体の設計を考える建築家のようなSEと、設計に基づいて正確に作業を進めていく大工のようなSEが分業しているイメージ。AP-SPは前者の建築家にあたるポジションです。

NTTデータアイにおけるSEのイメージ

例えば、あなたが「アイランドキッチンがほしい」と希望したら、建築家はまず「なぜアイランド型が必要なのか」「その設備は本当に使いやすいか」「普段、どのような暮らしをしているのか」など、その希望が生まれた背景を理解した上で、最適なかたち……つまり、あなたの家の「あるべき姿」を提案してくれるでしょう。

これと同じように、AP-SPもシステムを作る前の「あるべき姿」を描くことに重きを置いています。建築家がお客様のニーズや暮らしを把握しながら、法規制や実用性を考慮して家を設計するように、AP-SPもまた複雑な公共システムの仕組みを最適化し、高い利便性と実現性を追求する役割を担っているのです。

「システム開発をデザインする」

という視点の大切さ

一般的に「デザイン」と聞くと視覚的・造形的に美しいものを思い浮かべるかもしれませんが、私の考えは違います。システム開発における「デザイン」とは、さまざまな制約や事情がある中で利便性と実現性を両立させながら、システムをより良いものにするための工夫や提案のこと。クライアントから与えられた要件を叶えることは絶対ですが、その奥に潜むニーズにも的確に応えるためには、この考え方が役立つと思っています。

私が「システム開発はデザインである」と考えるようになったきっかけは、2008年頃、インターネットを介した新しい行政システムを作るプロジェクトに参画したこと。そこで、クライアントと共に運用ルールや制度をつくり上げる経験をしました。ゼロからサービスを組み立てていく中で、システム開発は単なる構築作業ではなく「あるべき姿をデザインする仕事」だと気づいたんです。

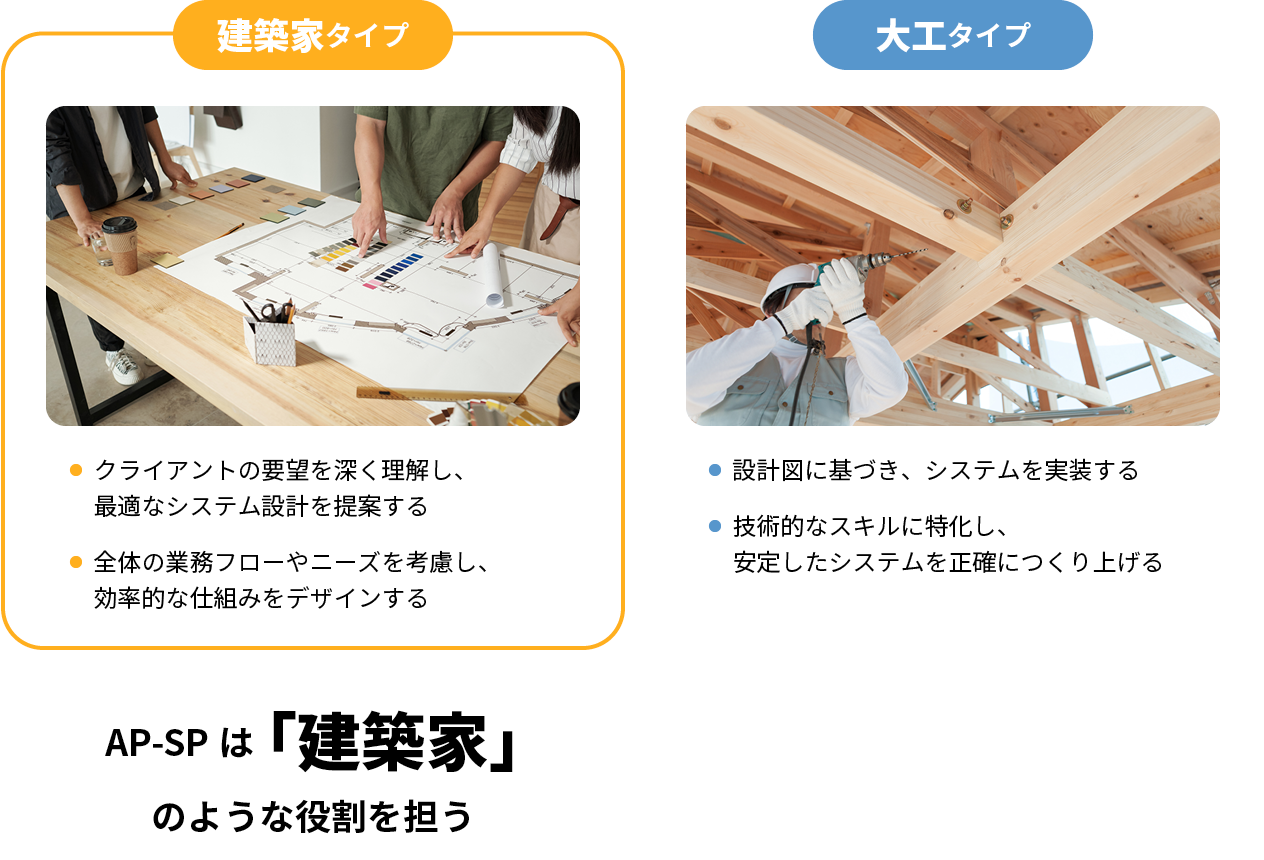

「デザインする」という視点が身につくと、仕事の目的が「システムの構築」から「サービスの創造」へと変わっていきます。この意識の差があるだけで、プロジェクトとの関わり方にも変化が生まれました。全体を俯瞰できるようになったり、クライアントからより本質的な情報を引き出しやすくなったり……解決すべき問題を見落とさなくなり、アウトプットの質が向上したと実感しています。

「デザイン視点」で変わる意識

本当に価値のあるシステムを

生み出す「3つのポイント」

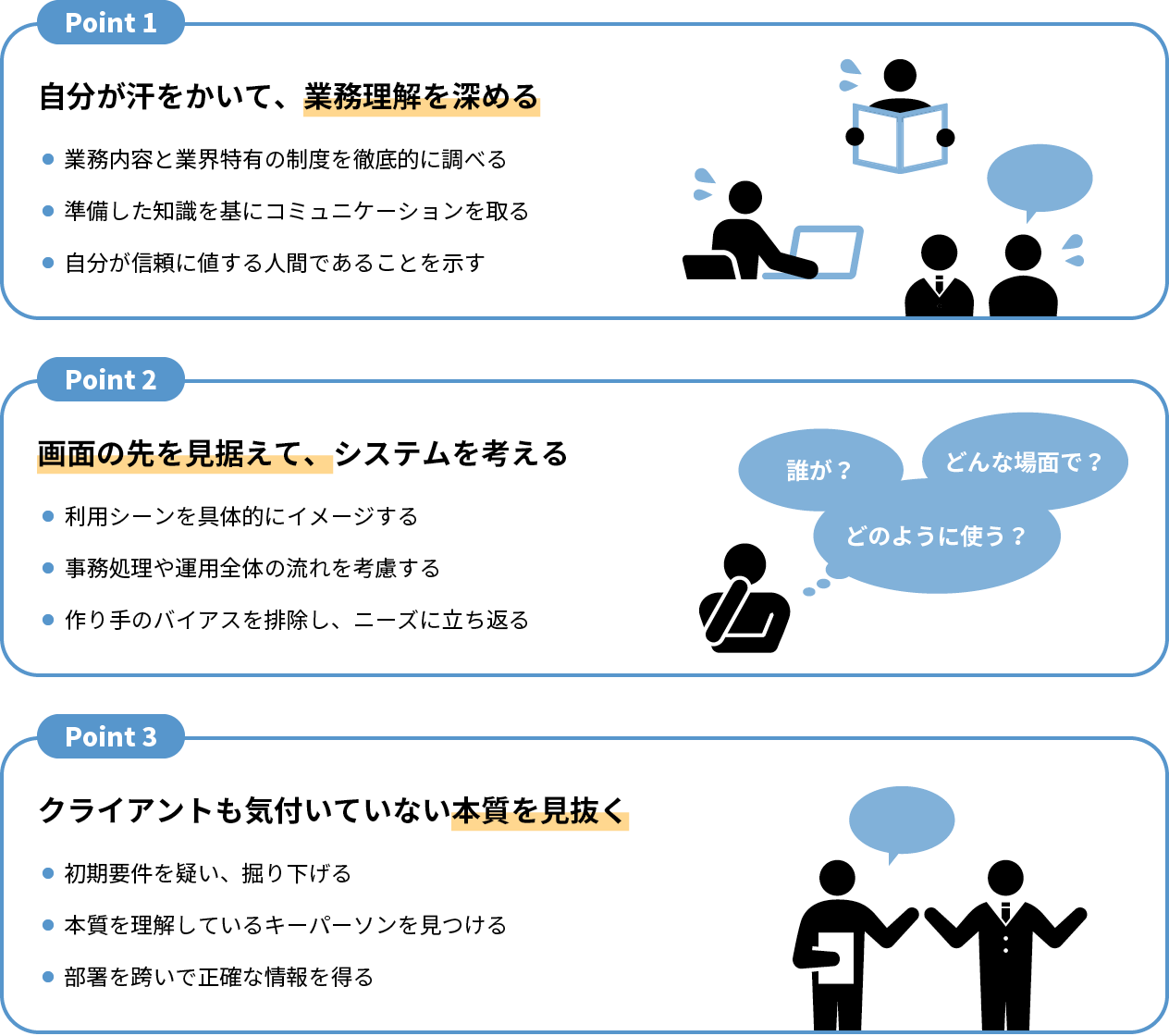

システム開発において、価値のある成果を得るにはクライアントの要件をそのままかたちにするだけでは不十分。では、どのようにして本当のニーズを理解しシステム開発に反映させるのか……長年、開発プロジェクトを推進して気づいた、本当に価値のある成果を得るために必要な「3つのポイント」をお伝えします。

(1)自分が汗をかいて業務理解を深める

クライアントから適切な情報を引き出すためには「信頼関係」が不可欠です。そこで重要になるのは、まず私たちがクライアントの業務や業界特有の制度への理解を深めること。どのような背景や目的に基づいてご相談いただいているのかを把握することで、システム化に向けた潜在的なニーズが明確になり、クライアントが真に求めるシステム像をイメージしやすくなります。

このプロセスは、ただクライアントに「聞く」だけではなく、まずは私たち自身が汗をかいて準備し「ここまで理解しているので、もっと詳しく教えてください」という姿勢でコミュニケーションを取ることから始まります。どの開発プロジェクトでも中にいるのは人。自分が信頼に値する人間であると、行動で示すことが大切です。

学ぶ・聞くを繰り返し業務理解を深めていくことで、徐々に要件の中に潜むリスクや矛盾点に気づきやすくなり、プロジェクトの成功に向けた有意義な提案ができるように。対等に議論し合える関係が、より良い成果を生み出します。

(2)画面の先を見据えてシステムを考える

次に、「誰が、どのように、どんな場面でシステムを使うのか」を徹底的にイメージしましょう。システムの一画面だけの使いやすさにとどまらず、事務処理や運用全体を視野に入れて設計することが重要です。例えば、ある特定の操作画面を改修してほしいという要件でも、画面を削除し自動処理にした方が業務ミスが減るケースもあります。要件に囚われず、業務全体の流れを改めて考えてみることで、より効率的で利便性の高いシステムに近づけることができます。

しかし、システム開発の途中では、作り手側のバイアスがかかりやすいのも事実。適宜、クライアントとの確認作業を忘れないように注意してみてください。疑問点や懸念点をしっかりと共有し、認識のズレを解消していく中で、また別の重大なユースケースが見えてくることも。このプロセスを繰り返すことで、システムはより高い精度で仕上がり、運用上の問題点や改善点も早期に解決できます。

(3)クライアントも気付いていない本質を見抜く

最初に提示される要件は、表面的であることがほとんど。また、プロジェクトによっては、システムを発注する部署とシステムを使う部署が異なる場合もあります。だからこそ要件を鵜吞みにせず、より良いシステムを作るために、あえて「クライアントを信じない」という心構えが大切です。本当に叶えるべきことは、その業務やサービスの流れを深く理解している人が握っています。そういったキーパーソンを見極め、粘り強く確認することが肝心です。もし、現在やり取りしている部署から正確な情報が得られない場合、部署を超えた連携を図ることも視野に入れるべきでしょう。

その際、長期にわたる信頼関係……つまり「ロングタームリレーションシップ」が構築できていれば、縦割りの組織においても横断的に働きかけやすくなります。これはNTTデータアイの強みでもありますが、長い年月をかけて積み重ねた信頼関係は、より良いシステムを作るために欠かせない基盤となっていると実感しています。

各ポイントのまとめ

誰も取り残さない難しさの中に

面白さが潜んでいる

公共システム開発には、法律や規制というしがらみがつきもの。マイナンバー制度や税制、社会保障が関わってくると多くの制約があり、なかなか自由には進められません。また、世の中にはさまざまな事情で旧来のシステムを使い続けている企業や団体、ITリテラシーが十分ではない方もいらっしゃいます。そのため、デジタル庁が掲げる「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」というミッションの実現は一筋縄ではいきません。もし誰かを置き去りにしても構わないなら、もっと効率的に良いシステムを作れるのに……と考えたこともあります。しかし、あらゆる制約をクリアする「あるべき姿」を見つけ、課題を解決できた瞬間の達成感は格別です。それがこの仕事の醍醐味であり、大きなやりがいにつながっています。

また、今後AIやノーコードツールの発展によりSEが不要になるという見方があります。しかし、これからの時代はAP-SPを含めSEはより重要な存在になると考えています。前述したツールはあくまで手段であり、正しい状況下で正しく使われなければ十分な効果を発揮できません。そして、それを見極めるのは私たちSEです。NTTデータアイが目指しているのは柔軟な発想と経験に基づいた判断をもって、複雑な課題にも正面から向き合い、システムの「あるべき姿」をデザインしていくこと。それこそが、これからの時代で求められるスキルではないでしょうか。

Profile

望月 優児

経営企画部事業戦略部 統括部長

エグゼクティブ・アプリケーションスペシャリスト

2002年にNTTデータアイへ新卒入社し、AP-SPとして20年以上、中央省庁の大規模開発プロジェクトに従事。現在は経営企画部に異動し、事業成長に向けた戦略立案の責任者として、プロジェクトの指揮を執る。